Academician Rashid Sunyaev: Fifty Years At IKI

On June 17, 2024 Academician Dr. Rashid Sunyaev celebrated the 50th year of his work at Space Research Institute.

Согласно трудовой книжке Р. А. Сюняева, ровно 50 лет назад, 17 июня 1974 г. приказом по ИКИ АН СССР он был зачислен «в порядке перевода из Института прикладной математики АН СССР в связи с избранием по конкурсу на должность зав.сектором» вновь образованного отдела Теоретической астрофизики ИКИ АН СССР. В ИПМ он занимал должность старшего научного сотрудника, за год до перевода защитил докторскую диссертацию. Организовать отдел теоретической астрофизики в ИКИ академика и трижды Героя Социалистического Труда Я. Б. Зельдовича пригласил новый директор ИКИ, выдающийся специалист в области теории плазмы, академик Р. З. Сагдеев. Зельдович привел с собой в ИКИ ряд своих сотрудников, студентов и аспирантов из ИПМ.

За годы работы в отделе Теоретической астрофизики Сюняев опубликовал широко известные сейчас статьи с Я. Б. Зельдовичем по кинематическому SZ-эффекту, с Л. Г. Титарчуком — по аналитической теории комптонизации излучения в облаках горячей плазмы, с Н. И. Шакурой — по тепловой неустойчивости радиационно-доминированных аккреционных дисков, с А.Ф. Илларионовым — по «эффекту пропеллера» при аккреции на замагниченные нейтронные звезды и М. М. Баско — о возможности сверхэддингтоновской светимости таких звезд. Статьи по тепловому SZ-эффекту с Я. Б. Зельдовичем и стандартной теории дисковой аккреции с Н. И. Шакурой были опубликованы раньше, еще в ИПМ. С Я. Б. Зельдовичем в ИКИ был написан обзор по искажениям спектра реликтового излучения вследствие энерговыделения в ранней Вселенной, впервые в мире рассмотренных в их статьях конца 1960-х и начала 1970-х годов. Каждая из перечисленных статей собрала сотни ссылок (от 520 до 1220), заложив новые направления в астрофизике.

Тогда же были написаны работы с Ю. Н. Гнединым о поляризации рентгеновского излучения аккрецирующих нейтронных звезд и черных дыр, с И. Трюмпером об открытии в ходе баллонных наблюдений жесткого спектра излучения, предсказанного теорией комптонизации, у кандидата в черные дыры источника Лебедь Х-1. Активно велась работа по созданию программ расчета методом Монте-Карло процесса комптонизации с И. М. Соболем и Л. А. Поздняковым. Каждая из этих работ также цитироваласть сотни раз. Одновременно Сюняев учился методам наблюдательной астрономии у В. М. Лютого, А. М. Черепащука, Р. Е. Гершберга, Э. А. Дибая, ультрафиолетовой астрономии у В. Г. Курта, инфракрасной у Г. Б. Шоломицкого, радиоастрономии у М. Лонгейра, рентгеновской у Е. К. Шеффера, гамма-астрономии у Е. П. Мазеца и физике плазмы у А. А. Галеева. По рассказам Сюняева, большую роль в его формировании как ученого сыграли сотрудничество и дружба с Д. А. Варшаловичем, Л. А. Вайнштейном и И. Л. Бейгманом, В. В. Железняковым, Э. В. Эргмой, учеником Л. И. Седова Н. Р. Сибгатуллиным.

В 1982 г. Сюняеву поручается создание отдела астрофизики высоких энергий ИКИ для организации экспериментальных исследований в области рентгеновской и гамма-астрономии. По словам Сюняева, это было сделано против его воли. Естественно, он не хотел уходить из теоретической астрофизики, где дела шли вполне хорошо. Но нажим был очень силен.

Сейчас, спустя 42 года, можно сказать, что создание отдела оказалось оправданным и его основная задача — научное руководство созданием четырех успешных орбитальных рентгеновских обсерваторий, включая формирование списка важнейших для проектов астрофизических задач, разработку уникальной научной аппаратуры, выбор орбиты, а затем (после запуска) обработку, анализ и интерпретацию данных наблюдений — была выполнена.

Среди этих обсерваторий:

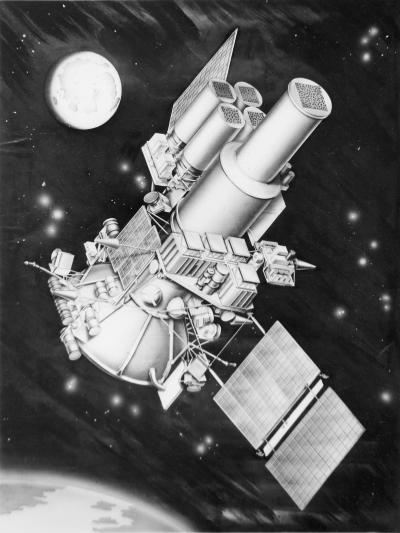

1. Обсерватория «Рентген» на модуле «Квант» комплекса космической станции «Мир» (в содружестве с НПО «Энергия», отделом О. Ф. Прилуцкого и В. Г. Родина и широкой международной кооперацией по линии «Интеркосмоса» с научными институтами Германии, Нидерландов, Великобритании и ЕКА).

За создание отечественного прибора «Пульсар Х-1» отвечала лаборатория А. С. Мелиоранского и группа инженеров в ОКБ ИКИ АН СССР в г. Фрунзе (ныне Бишкек, Кыргызстан) и Баку (сегодня Азербайджан). Главным результатом обсерватории стала регистрация жесткого рентгеновского излучения от Сверхновой 1987а, связанного с испусканием гамма-фотонов при радиоактивном распаде в железо кобальта-56 (дочернего изотопа никеля-56, синтезированного при взрыве). Гамма-фотоны, проходя через непрозрачную оболочку сверхновой, уменьшали свою энергию в многократных комптоновских рассеяниях, формируя необычайно жесткий непрерывный спектр излучения, обрывающийся на энергиях ниже 25 кэВ из-за фотопоглощения. Такого спектра астрофизики раньше никогда не видели.

2. Высокоапогейная астрофизическая обсерватория «Гранат», созданная в НПО им. Лавочкина на базе межпланетной станции «Венера», неоднократно испытанной в космосе. Техническую поддержку осуществлял отдел ИКИ во главе с Б. С. Новиковым. Отлично работавший рентгеновский телескоп АРТ-П был разработан в ИКИ РАН (под руководством Н. С. Ямбуренко и совсем молодого тогда М. Н Павлинского) и изготовлен в ОКБ ИКИ в Бишкеке, где работами руководил С. Табалдыев. Телескоп с кодирующей апертурой SIGMA, чувствительный к жестким рентгеновским и мягким гамма-лучам, был поставлен Францией. Хорошо работал и датский монитор всего неба WATCH и французский монитор гамма-всплесков и жестких вспышек на Солнце PHEBUS. Следует отметить важный вклад отдела под руководством Р. Р. Назирова в первичную обработку данных обсерватории. Были построены детальные карты зоны галактического центра, впервые — в жестких рентгеновских лучах, зарегистрированы и исследованы ранее неизвестные рентгеновские источники, в том числе уникальные — галактические микроквазары и рентгеновские новые. Аккрецирующие черные дыры в двойных системах стали объектами, в исследование которых обсерватории «Рентген» и «Гранат», благодаря широкому покрытию рентгеновского спектра, смогли внести значительный и признанный вклад.

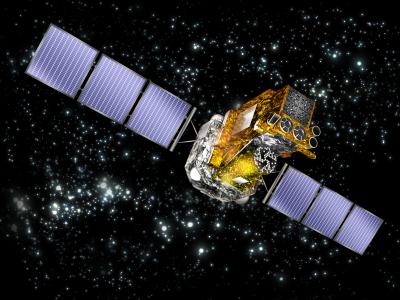

3. Астрофизическая обсерватория гамма-лучей INTEGRAL с охлаждаемыми германиевыми детекторами на борту, созданная ESA и выведенная на высокоапогейную орбиту Роскосмосом, за что российские ученые получили 25% наблюдательного времени всех телескопов. Это стало возможным во многом благодаря сотруднику ИКИ РАН Н. А. Эйсмонту, показавшему, что запуск обсерватории ракетой-носителем «Протон», обеспечивает в дальнейшем больше наблюдательного времени, чем запуск ракетой Ariane 4, предлагавшейся ESA. Большую роль сыграла поддержка Ю. Н. Коптева, А. А. Котельникова, Р. З. Сагдеева, Я. Б. Зельдовича и В. К. Карраска, многих ведущих физиков и астрофизиков страны.

Обсерватория INTEGRAL прекрасно работает в космосе уже 22 года. На ее счету: первая детальная карта всего неба в жестких рентгеновских лучах, открытие сотен новых рентгеновских источников (в том числе новых популяций — сильнопоглощенных источников и «быстрых рентгеновских транзиентов»), первый полный обзор активных в рентгене ядер галактик в ближней Вселенной, высокоточные измерения диффузного излучения галактического балджа, первые наблюдения гамма-линий радиоактивного распада Co-56 от термоядерной сверхновой типа SN Ia (SN 2014J) и рентгеновских линий распада Ti-44 от остатка сверхновой SN 1987A, измерения излучения в аннигиляционной линии 511 кэВ (наблюдались двух- и трехфотонный распады позитрония), регистрация гамма-всплесков, сопровождавших оба известных на сегодняшний день гравитационно-волновых события слияния нейтронных звезд GW170817 и GW190425, и единственная надежная регистрация транзиентного гамма-излучения во время быстрого радиовсплеска FRB20200428 (от магнитара SGR J1935+2154).

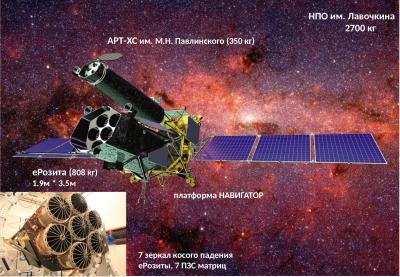

4. Обсерватория «Спектр-РГ» (СРГ), выведенная в космос с космодрома Байконур в 2019 г. Она стала первой российской обсерваторией, работающей на гало-орбите вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля, на расстоянии в 1.5 млн. км от Земли, рядом с обсерваториями ESA Gaia и Euclid и NASA JWST *. Обсерватория оснащена двумя телескопами с рентгеновскими зеркалами косого падения: российским ART-ХС и немецким еРОЗИТА, установленными на платформе «Навигатор» (НПО им. Лавочкина). Обсерватория построила лучшую карту Вселенной в рентгеновских лучах, открыла миллионы источников. Среди них более миллиона квазаров и ядер активных галактик (аккрецирующих сверхмассивных черных дыр), многие сотни тысяч звезд с активными коронами, около 50 тысяч скоплений галактик, 80% массы которых составляет «темное вещество», природу которого ученые пока не установили. Ежедневный прием данных с антенн Центров дальней космической связи проводят сотрудники отдела В. Н. Назарова ИКИ РАН.

* Р. А. Сюняев часто отмечает, что И. А. Струков и Д. П. Скулачев совместно с небесными механиками ИКИ и НПО им. Лавочкина первыми предлагали вывод в район второй точки Лагранжа спутника «Реликт-2». Это, скорее всего, повлияло и на последующий вывод в эту точку не только СРГ, но и знаменитых космологических спутников WMAP (ESA) и Planck (NASA).

Все эти четыре обсерватории выведены на орбиту ракетами-носителями «Протон». Р. А. Сюняев являлся («Квант» и «Гранат») и является (INTEGRAL и СРГ) их научным руководителем от России.

Кроме этого, он входил в научную команду известного всем физикам и астрофизикам прибора HFI космологического спутника Planck (ESA) и входит в научную команду очень успешного спутника по исследованию поляризации излучения рентгеновских источников IXPE (NASA и Итальянское космическое агентство).

Путь к успехам обсерваторий был отнюдь не легким. Были три неудачные попытки стыковок модуля «Квант» со станцией «Мир», незапланированный выход в открытый космос космонавтов, устранивших проблему. Замена через год космонавтами детекторов одного из телескопов модуля. Закрытие из-за громадных перемен в Советском Союзе и России первой версии проекта обсерватории «Спектр-РГ» в 2003 г., когда многие приборы уже были готовы к запуску. Со дня принятия решения о создании обсерватории «Спектр-РГ» в 1987 г. до ее запуска в 2019 г. прошло 32 года. Да и сам запуск три раза откладывали из-за обнаруженных небольших дефектов, ракету-носитель снимали со стартового комплекса и отправляли в цех на Байконуре на ремонт. Это добавило много седых волос ученым и инженерам, но в результате состоялся красивейший пуск и вывод аппарата на расчетную орбиту с большой экономией топлива, полезного для будущих коррекций орбиты.

В процессе совместной работы и преодоления трудностей налаживались хорошие рабочие отношения между Р. А. Сюняевым и Генеральными конструкторами академиком Ю. П. Семеновым, член-корреспондентом АН СССР В. М. Ковтуненко, д. т. н А. Е. Ширшаковым и их сотрудниками, делавшими все возможное для успеха этих обсерваторий. Очевидна и громадная роль руководства ГК «Роскосмос» и «Интеркосмоса». Можно вспомнить, например, как многотонный комплекс станции «Мир» разворачивался при помощи гиродинов с точностью до минуты дуги для наблюдения каждой новой цели, интересовавшей ученых, где бы на небе она ни была. И так регулярно в течение нескольких лет.

Трудно перечислить все научные результаты, полученные этими обсерваториями. Они описаны в сотнях наблюдательных статей, опубликованных в лучших астрофизических журналах мира, СССР и России. Об их важности говорят многочисленные цитирования этих статей. На результатах обсерваторий выросли десятки молодых ученых, имена которых сейчас известны астрофизикам всего мира.

За 50 лет в теоретический сектор Р. А. Сюняева, а затем в отдел астрофизики высоких энергий, пришли студентами МФТИ, МИФИ и МГУ и стали докторами наук и известными учеными Михаил Павлинский (его имя носит телескоп ART-XC на спутнике СРГ), Михаил Ревнивцев (лауреат премии Президента России в области науки и инноваций для молодых ученых), Олег Терехов, профессор Сергей Гребенев, профессор РАН Сергей Сазонов, Алексей Вихлинин и Максим Маркевич, широко известные по работам со спутником Chandra (NASA); в нем выросли академики РАН Марат Гильфанов и Евгений Чуразов, член-корреспондент РАН Александр Лутовинов, профессор Юрий Любарский, зам.директора ИКИ Илья Чулков и многие другие талантливые исследователи. Большой творческий путь прошли в отделе и получили огромный опыт работы с качественными наблюдательными данными Игорь Лапшов, Сергей Мольков, Алексей Ткаченко, Вадим Арефьев, Родион Буренин, а также более молодые Роман Кривонос, Наталия Лыскова, Павел Медведев, Илья Мереминский, Александр Мещеряков, Андрей Семена, Ильдар Хабибуллин, Георгий Хорунжев, Иван Человеков, Сергей Цыганков, создатели новых детекторов, такие как Василий Левин и его группа, и многие другие. Во многом это стало возможным опять таки благодаря Я. Б. Зельдовичу, получившему в ходе становления отдела 10 ставок от Министра среднего машиностроения СССР Е. П. Славского.

Академик Р. А. Сюняев — автор более 1800 научных работ, цитировавшихся свыше 129 900 раз по данным NASA ADS (20 100 при нормировании на число соавторов), его индекс Хирша равен 136 (индекс Хирша по нормированным ссылкам — 50). Число ссылок на статью Н. И. Шакуры и Р. А. Сюняева по теории дисковой аккреции на черные дыры превышает 12 000. Это самая ссылаемая статья в мировой теоретической астрофизике.

Сюняев продолжает участвовать в работе научных рабочих групп телескопа еРОЗИТА обсерватории «Спектр-РГ». Только в 2023 и первые 5 месяцев 2024 гг. по данным СРГ и спутника IXPT российские ученые опубликовали 40 новых научных статей. Сюняев — соавтор большинства этих публикаций.

Пятидесятилетие работы в ИКИ РАН — не единственный юбилей Р. А. Сюняева в 2024 г. В сентябре 1964 г. (шестьдесят лет назад) началась его трудовая деятельность: будучи студентом четвертого курса МФТИ он стал работать лаборантом в Институте теоретической и экспериментальной физики. А в 1984 г. (сорок лет назад), в возрасте 41 год, Сюняев был избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «физика и астрономия».

Сюняев пришел в астрофизику в марте 1965 г., став студентом-дипломником академика Я. Б. Зельдовича. Это было замечательное время для астрофизики: прошло лишь три года, как были открыты квазары, затем обнаружена космологическая эволюция радиоисточников, открыты рентгеновское фоновое излучение и первый компактный рентгеновский источник, первый радиопульсар. В марте 1965 г. было открыто реликтовое излучение Вселенной. И в дальнейшем каждый год приносил что-то новое и неожиданное для астрофизики высоких энергий и физической космологии.

Пожелаем Рашиду Алиевичу активного участия в обсуждении удивительных открытий грядущих лет, новых идей и красивых теорий, а также радости от того, что созданный им отдел, его ученики и коллеги продолжают вносить немалый вклад в большую науку!

Дополнительная информация

50 лет в строю. Полвека работе Р.А. Сюняева в ИКИ! / Сайт отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН