Изучение памятников искусства и культуры: древнерусской живописи, скульптуры и книжной культуры — с помощью методов естественных наук: мультиспектрального дистанционного зондирования и математической обработки изображений.

Научные задачи

- визуализировать утраченную информацию памятников древнерусской живописи и книжной культуры с помощью макро- и мультспектральной съемки;

- провести виртуальную реконструкцию первоначального облика памятника;

- создать базу данных результатов работ для использования в исторических исследованиях;

- изучить возможности современных вычислительных технологий (в том числе нейронных сетей) для виртуального восстановления первоначального облика памятников.

Миссия

Мультиспектральная фотосъёмка — съёмка в различных диапазонах длин волн, от ультрафиолетового до инфракрасного, которые излучаются объектом или отражаются от него при соответствующем освещении.

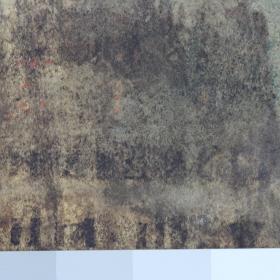

Мультиспектральная съёмка с последующей обработкой изображений активно используется в изучении памятников культуры и искусства во всём мире. В частности, с её помощью исследуют поврежденные и угасшие тексты и артефакты, например, осыпавшиеся фрески и книжные миниатюры, палимпсесты (тексты, написанные поверх более ранних и стертых), наконец, просто плохо сохранившиеся объекты. Также использование мультиспектральной съемки позволяет различить красочные слои, нанесенные на живописное произведение в разное время, и проследить историю создания памятника.

Физическая основа метода состоит в том, что различные пигменты проникают в материал на разную глубину и по-разному поглощают и переизлучают волны разной длины. Если контуры изображения плохо видны в видимом диапазоне, возможно, они станут более яркими в ультрафиолетовом или инфракрасном. Кроме того, изменяя угол наклона освещения, можно сделать более контрастным контуры выдавленного изображения.

Следующий этап работы — компьютерная обработка изображений, которая меняется в зависимости от целей исследования. Ими могут быть создание панорам фресок, визуализация угасших или стертых текстов рукописей, попытка реконструировать первоначальный облик памятника искусства.

Этот метод очень удобен, поскольку не оказывает разрушающего действия на исторические памятники. За более чем десять лет этих работ ИКИ РАН в сотрудничестве с другими научными организациями было получено несколько замечательных результатов.

Технические и программные инструменты для мультиспектральной съемки

Техника и технологии мультиспектральной съемки подбираются для решения конкретной задачи. Используются модифицированные цифровые фотокамеры с высоким разрешением: чтобы расширить спектр чувствительности матрицы на ближний УФ- и ИК-диапазоны блокирующий светофильтр заменен на оптически прозрачное стекло.

Для освещения используются узкополосные светодиоды разной мощности (в зависимости от поставленных задач), излучающие на длинах волн от 365 нм (ультрафиолет) до 940 нм (инфракрасный).

Для съёмки фресок собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря создаются специальные рамы, которые позволяют варьировать угол освещения или перемещать камеру, что нужно, например, для работы с настенными росписями. Для работы с книжными памятниками из коллекции Государственного исторического музея был создан фотостенд, которая включает источники света, фотокамеру, репроустановку Kaiser и направляющие для изменения угла освещения и высоты источника.

В случаях, когда это необходимо, используется макрофотосъемка.

Для работы с изображениями используется различное программное обеспечение: от публично доступных программ и нейронных сетей до алгоритмов, разработанных специально для конкретного исследования.

Научные результаты

Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

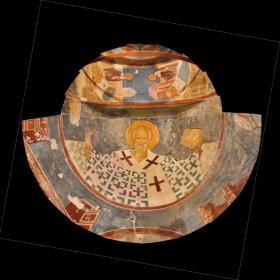

Собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря известен во всем мире. Его стенопись — единственная роспись великого русского мастера Дионисия Мудрого, дошедшая до нашего времени почти в полном составе и подлинном виде с начала XVI века.

В конце XX — начале XXI века в соборе проводились реставрационные работы. В их ходе и после окончания проводилось фотодокументирование росписей. Для поддержания реставрации в 2016 г. проводились работы по мониторингу ансамбля монастыря. Эти работы включали полную фотосъёмку интерьера и создание на этой основе фотопланов. Вначале это делалось вручную с использованием пленочных камер, затем, после подключения к работам сотрудников ИКИ РАН и их коллег из других организаций, — с помощью цифровой фотосъёмки и специальных методов обработки изображений, которые используются для создания фотопланов местности при аэрофотосъемке.

Использовалась модифицированная зеркальная бюджетная фотокамера, с заменой блокирующего светофильтра на оптически прозрачное стекло для расширения спектральной чувствительности на ближний УФ (340–400нм) и ИК (до 940 нм) диапазоны. Для макросъемки больших площадей был создан специальный стенд, позволяющий передвигать фотокамеру на определенное расстояние и угол. Были отработаны методики определения неровностей поверхности.

Компьютерная обработка цифровых негативов проводилась с помощью программы RawPhotoProcessor64 и оригинальных программ на языке MatLab, итоговые изображения сохранены в форматах TIFF или JPEG.

Главные результаты

- Получена коллекция из более чем 10000 фотографий, которая фиксирует состояние фресок на 2016 г. в различных диапазонах электромагнитного спектра: видимом, ультрафиолетовом (УФ) и инфракрасном (ИК)

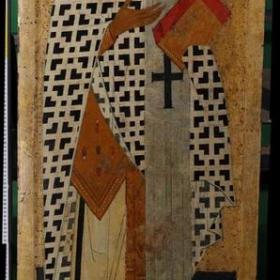

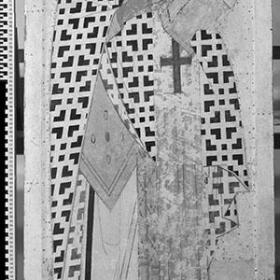

- С помощью мультиспектральной съёмки были уточнены детали написания отдельных икон. Например, на снимках иконы святителя Василия Великого в видимом диапазоне виден позём (условное обозначение земли), но он оказывается прозрачным в ИК-диапазоне. Вероятнее всего, он был нанесен позже. Благодаря этому открылись детали, скрытые от исследователей.

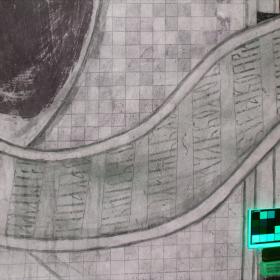

- С помощью съёмок в одном из ближних УФ-каналов восстановлены надписи на свитках святых в алтарной части собора, часть которых в наше время уже была не различима и считалась утраченной

- Начаты работы по изучению возможностей современных нейронных сетей для виртуального восстановления первоначального облика фресок, часть которых имеет потери. Для реставрации поврежденных фресок использовалась нейросеть Stable Diffusion. Результаты её работы оценивались специалистами Музея фресок Дионисия Кирилло-Белозерского монастыря, а также с помощью с помощью специализированных метрик, также использующих нейронные сети (в данном случае, нейронную сеть Inception).

Современные естественнонаучные методы в восстановлении средневековых угасших текстов и изображений

Совместный проект ИКИ РАН и Государственного исторического музея (ГИМ) по исследованию объектов, входящих в коллекции Государственного исторического музея, на основе комплексного естественнонаучного анализа с использованием наработок ИКИ РАН в области спектрометрии.

Первое Рамочное соглашение о сотрудничестве между ИКИ РАН и ГИМ было подписано в 2017 г. Соглашение подразумевает сотрудничество с целью координации и максимально эффективного использования «научного и информационного потенциалов для получения научных результатов мирового уровня, выполнения инновационных разработок, развития современных методов исследований различных объектов, входящих в коллекции Государственного исторического музея, на основе комплексного естественнонаучного анализа». В 2024 г. соглашение было продлено.

Цель работ — визуализация в исторических памятниках информации, которая не видна невооруженным глазом: угасших или стертых текстов, плохо сохранившегося тиснения кожи, осыпавшихся миниатюр, видимых только на просвет водяных знаков средневековой бумаги и пр.

Кроме этого, один и тот же цвет, который видит человеческий глаз, могут давать разные вещества, содержащиеся в красках. Поэтому разница в составе пигментов будет видна при съемке в ультрафиолетовом освещении.

Также варьирование угла освещения позволяет оценить неровности поверхности и помочь при мультиспектральной съемке сделать оптимальные для последующей визуализации кадры.

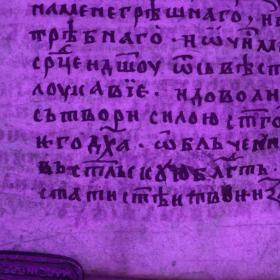

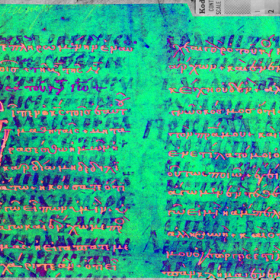

Для мультиспектральной съемки письменных памятников был разработан фотостенд, позволяющий вести съемку под разными углами освещенности, для работы с изображениями было создано специализированное программное обеспечение. В частности, математики ИКИ РАН и НИЦ КИ создали программу Palimpsest на языке MatLab, которая использует метод канонического вариативного анализа (CVA), для обработки снимков, полученных в УФ-диапазоне (365 нм) и видимом свете. С её помощью проводится ручная разметка цветовых слоев изображения, после чего программа автоматически разделяет их, отделяя угасший слой от хорошо видимого.

Исследования большей части книжных памятников выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ 17-18-01399 «Ключевые памятники древности и средневековья из собрания Исторического музея: прочтение неисследованных явлений истории современными естественнонаучными методами» и гранта РФФИ 17-29-04476 офи-м «Методы визуализации угасших текстов и другой графической информации в средневековых письменных памятниках (рукописях) с использованием электромагнитного излучения различных спектральных диапазонов и цифровых технологий обработки изображений».

Главные результаты

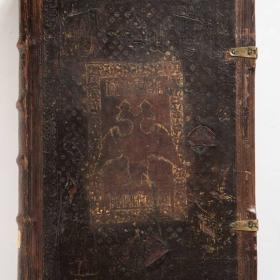

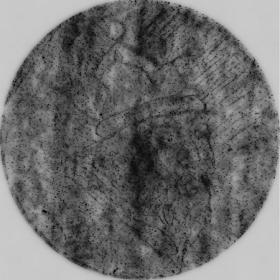

Единственный достоверно известный прижизненный портрет царя Ивана Грозного был выполнен, вероятно, в технике гравюры на меди и оттиснут на верхней крышке подносного экземпляра первопечатного Апостола 1564 года Ивана Фёдорова вместе с двуглавым византийским орлом — новым гербом русских государей.

Со временем тисненый рельеф практически исчез: в XIX в. он был едва виден, а его контур был скопирован в общих чертах. В настоящее время он уже не виден невооружённым глазом.

Во время работы с этим памятником оказалось важно не только освещение в определенном диапазоне длин волн, но и определенный угол, под которым оно падало, так как требовалось увидеть микротопографию поверхности переплёта: мельчайшие неровности и углубления. Наиболее эффективным оказалось использование инфракрасного диапазона и съемки в боковом отраженном свете с длиной волны 730 нм. Высота и азимут положения источника света подбирались экспериментально. В результате обработки полученных снимков на изображениях стало видно очертания лица

Считается, что это единственный достоверный прижизненный портрет царя Ивана IV. Вопрос о том, кто является его автором, пока открыт.

27.05.2020 Елена Уханова. Единственный прижизненный портрет царя Ивана Грозного на Апостоле 1564 г. Ивана Федорова / Блог Исторического музея

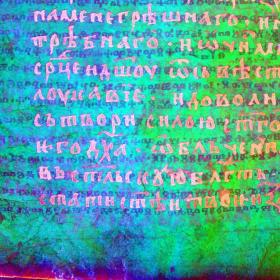

- Уточнены даты создания двух новгородских рукописных памятников XIII в.: Новгородской Кормчей 1280-х гг. (ГИМ, Син. 132) и Лобковского Прóлога 1262/1282 гг. (ГИМ, Хлуд. 187)

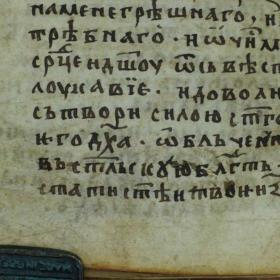

Точно датированные рукописи — очень важныt памятники для истории письма и искусства. Поэтому возможность прочесть угасшую запись с годом создания манускрипта — редкая удача для историков. От XIII в. дошло лишь одиннадцать точно датированных древнерусских рукописей, из которых две до недавнего времени были датированы условно, — Лобковский Пролог 1262 или 1282 г. и Новгородская Кормчая 1282 (?) г.

На обороте последнего листа Лобковского Пролога (л. 148 об.) имеется запись писца, которая начинается фразой «В лето (зело)(пси)…(67..)», однако третья цифра даты, выраженная традиционно кириллической буквой под титлом, уверенно не видна. В ходе дискуссии о том, как читать число десятков в дате, были предложены 1262 г., 1282 г. и 1192 г.

При помощи метода мультиспектральной макросъемки и последующей обработки полученных цифровых фотографий методом CVA в программе Palimpsest было получено объективное подтверждение того, что третья буква в дате является копой (=90), написанной писцом в виде традиционного «с» с небольшим хвостом, отходящим под строку. Таким образом, стало очевидно, что рукопись написана в 6790-м году «от сотворения мира», т.е. в 1282 г. от Рождества Христова.

Запись в Новгородской Кормчей также начинается словами «В лето (679..)». Две последние цифры в дате уже в XIX в. читались нечетко – 6790 (1282) г. или, если после десятков еще стояла цифра единиц, то 6792, 6793 и т.д. Это послужило основанием длительной дискуссии о времени создания рукописи. Изучение политических отношений Новгорода с князем Дмитрием показало, что в 1281–1283 гг. между ними существовали напряженные отношения, сопровождавшиеся военными походами друг на друга, во время которых едва ли новгородцы могли назвать князя «благоверным». Поэтому высказывались предположения о более поздней датировке рукописи: от 1284 до 1291 г. При помощи метода мультиспектральной макросъемки в диапазоне 940 нм с последующей обработкой в программе Palimpsest было получено объективное подтверждение тому, что после числа десятков цифр в строке больше нет. Таким образом, 6790 – 5508 = 1282.

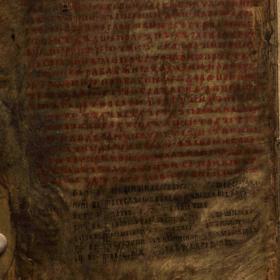

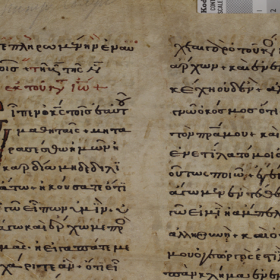

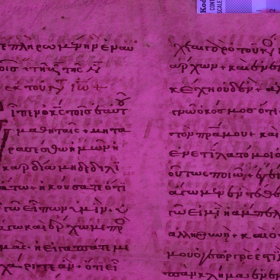

Хлудовский палимпсест — это 8 пергаменных листов с глаголическим текстом, вставленных в богослужебный кириллический Служебник XIII–XIV вв. Рукопись, из которой они были изъяты, была создана в Болгарии в XI в., однако в конце XIV века текст с них был смыт, чтобы листы можно было использовать вторично. Уникальность первоначального памятника заключается в том, что при его создании использовалась древнейшая славянская азбука — глаголица. Фрагмент этой древней пергаменной рукописи был выявлен в начале ХХ в., однако до сих пор не был прочитан.

В ходе работ были исследованы все 8 листов, на которых предполагалось найти палимпсест (Хлуд. 117, л. 7–14). Прочтенный и транслитерированный кириллицей глаголический текст позволяет сделать вывод о том, что палимпсест представляет собой древнейший список славянской богослужебной минеи — книги, содержащей текст служб праздникам и святым на каждый день года. Более того, это второй такой древний список, сохранившийся на глаголице. Как удалось установить, листы пергамена, использованные для изготовления палимпсеста, были взяты из первоначальной рукописи не последовательно, а из разных ее частей: текст на л. 13 представляет собой отрывок канона на Рождество Христово (25 декабря), на л. 11 и 14 находятся стихиры и канон св. Иоанну Златоусту (13 ноября), на л. 12 — стихиры Архангелу Михаилу (8 ноября). При этом славянский перевод византийского канона на Рождество Христово и других служб является особой древней версией, а две стихиры Михаилу Архангелу уникальны и не имеют аналогий среди известных в науке текстов.

24.05.2020 Елена Уханова. Новый памятник кирилло-мефодиевской книжной традиции – глаголический палимпсест / Блог Исторического музея

Презентация Исторического музея с первыми результатами визуализации Хлудовского палимпсеста была отмечена специальным Дипломом жюри XIX Международного фестиваля музеев «Интермузей» (25–29 мая 2017, Москва, Центральный выставочный зал) «За успешное взаимодействие с ведущими исследовательскими центрами РАН».

Исследование глаголического палимпсеста (ГИМ, Хлуд. 117) выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ 17-18-01399 «Ключевые памятники древности и средневековья из собрания Исторического музея: прочтение неисследованных явлений истории современными естественнонаучными методами».

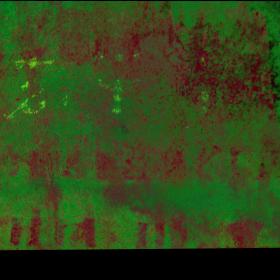

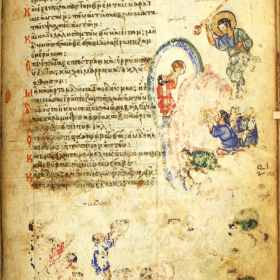

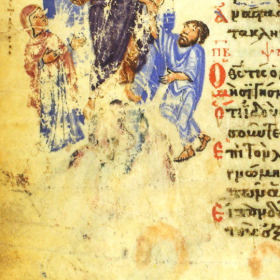

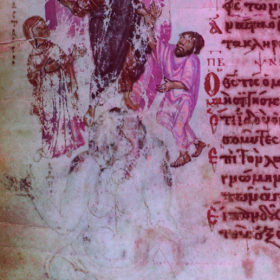

Хлудовская псалтырь — уникальная греческая иллюстрированная рукопись середины IX в., выполненная в Константинополе. Она создавалась сразу же после длительного периода иконоборчества (VIII – середина IX в.) и представляет один из первых образцов возрождающейся христианской художественной традиции. Хлудовская Псалтырь содержит 209 иллюстраций на широких полях кодекса и представляет уникальный материал для исследователей ранней иконописи.

Но к XIII–XIV векам часть миниатюр осыпалась, а текст угас. Поэтому Псалтырь была поновлена: текст был полностью переписан поверх старого, многие миниатюры покрыты новым слоем живописи. Масштаб «поновления» изображений оказался таким, что часть исследователей была склонна относить этот памятник не к IX, а уже к XIV веку.

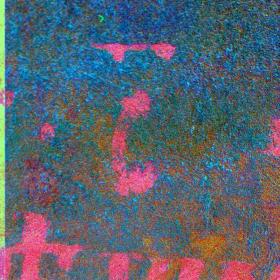

Благодаря мультиспектральной съемке и обработке полученных фотографий удалось и «проявить» оригинальные изображения, и обнаружить подготовительные рисунки, предварявшие изготовление основной иллюстрации.

Для визуализации угасших и почти исчезнувших рисунков наиболее эффективна оказалась съёмка в ультрафиолетовом диапазоне.

24.05.2020 Елена Уханова. Две древние уникальные иконографические композиции Воскресения Христова середины IX в. / Блог Исторического музея

Верхний слой греческого палимпсеста представляет собой Лекционарий XII века — сборник фрагментов текстов Евангелия, которые расположены согласно порядку церковного года для использования во время богослужений.

После обработки изображений, снятых в ультрафиолетовом диапазоне, с помощью метода анализа канонических переменных (CVA) открылся нижний смытый текст. Листы оказались перепутаны, и после правильного расположения фрагментов удалось установить, что это также Лекционарий, но более ранний, IX века, о чём говорят особенности письма.

Таких ранних Лекционариев в мире осталось очень немного, поэтому новая рукопись представляет большой интерес для исследователей текста Нового Завета. Часто средневековый переписчик мог комбинировать варианты одного и того же текста из разных кодексов, создавая таким образом свой собственный вариант, который затем могли использовать следующие переписчики. Восстановление этого «древа» источников и копий представляет очень важную задачу текстологии.

- Развитие базы данных средневековых филиграней (водяных знаков) документов, хранящихся в фондах отдела рукописей Государственного исторического музея

ТЕКСТ

11.11.2018 Елена Уханова. Изучение исторической бумаги: общеевропейский банк данных водяных знаков средневековых памятников / Блог Исторического музея

Головные организации и руководители

- Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

- Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ)

- Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)

- Государственный исторический музей (ГИМ)

- Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Рабочая группа

- Александр Викторович Андреев (ИКИ РАН)

- к.т.н. Александр Валерьевич Говоров (ИКИ РАН, МИИГАиК)

- к.ф.-м.н. Михаил Николаевич Жижин (ИКИ РАН)

- к.ф.-м.н. Алексей Анатольевич Пойда (НИЦ КИ)

- Артем Владимирович Просветов (ИКИ РАН)

- к.и.н. Елена Владимировна Уханова (ГИМ)

- Игорь Сергеевич Хоботов (Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник)

Основные научные публикации

- Уханова Е. В.; Жижин М. Н.; Андреев А. В. Новые результаты визуализации утраченных миниатюр Хлудовской Псалтири середины IX в. естественнонаучными методами // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 11 / Под ред. А. В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2021. С. 244–255. ISSN 2312-2129.

- Жижин М. Н., Уханова Е. В., Андреев А. В. Естественнонаучные методы в визуализации утраченных фрагментов средневековых изобразительных источников // Роль изобразительных источников в информационном обеспечении исторической науки: сб. статей / Авт.-сост. Е. А. Воронцова; отв. ред. А. Г. Голиков. — М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2019. — С. 661–670.

- Е. В. Уханова, М. Н. Жижин, А. В. Андреев, А. А. Пойда, В. А. Ильин Прижизненный портрет Ивана Грозного: визуализация угасшего памятника естественнонаучными методами // Древняя Русь. Вопросы медиевистики, № 2 (76), июнь 2019 (.pdf)

- Uchanova, E., Žižin, M., Andreev, A., & Pojda, A. (2019). Естественнонаучные и традиционные методы в исследовании Хлудовского глаголического палимпсеста XI в. (ГИМ, Хлуд. 117). Предварительные результаты. Studi Slavistici, 15(2), 5-38.