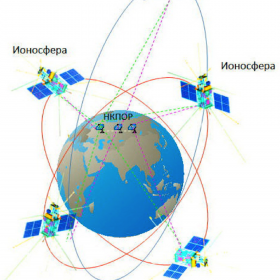

«Ионозонд» — космический комплекс для мониторинга геофизической обстановки («космической погоды») для фундаментальных научных исследований и решения прикладных задач. Комплекс будет включать четыре аппарата «Ионосфера-М», по два аппарата в двух орбитальных плоскостях. Предполагается дополнить систему пятым аппаратом «Зонд-М» для исследований Солнца.

Заказчиками космического комплекса выступают Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Российская академия наук.

Научные задачи

- наблюдения за состоянием ионосферы:

- пространственно-временной структуры и параметров ионосферы,

- пространственного распределения электронной концентрации ионосферы,

- естественных и искусственных неоднородностей и ионосферно-магнитных возмущений,

- физических явлений в ионосфере, возникающих в результате активных воздействий природного и антропогенного происхождения,

- пространственного распределения электромагнитных полей в околоземном космическом пространстве;

- наблюдения за Солнцем:

- картирование Солнца и околосолнечного пространства в ультрафиолетовой и видимой областях спектра,

- измерения потоков солнечных космических лучей и жестких электромагнитных излучений,

- измерения солнечного рентгеновского и ультрафиолетового излучения;

- наблюдения за верхней атмосферой:

- свечения верхней атмосферы (оптические характеристики),

- состава нейтральной верхней атмосферы,

- распределения озона в верхней атмосфере;

- контроль магнитосферы:

- контроль состояния радиационной обстановки,

- регистрация магнитосферных явлений;

- наблюдения волновой активности электромагнитных волн в ионосфере и верхней атмосфере;

- наблюдения корпускулярных ионизирующих излучений:

- измерения спектральных характеристик потоков протонов и электронов солнечного космического излучения,

- измерения потоков галактических космических лучей.

Миссия

Ионосфера — одна из оболочек вокруг Земли (вместе с магнитосферой и атмосферой), которая располагается между верхней границей нейтральной атмосферы на высоте 50 км и высотой порядка 2000 км над поверхностью нашей планеты. Ей принадлежит особая роль — быть диагностическим индикатором состояния околоземного космического пространства и нашей планеты.

Большинство токов, возникающих в результате повышенной солнечной и геомагнитной активности, замыкаются в ионосфере. Это делает её идеальной природной лабораторией для контроля околоземного космического пространства. Но добраться до неё можно только на борту искусственного спутника Земли.

Спутники для исследования и мониторинга ионосферы должны быть оснащены приборами, способными измерить основные параметры космической плазмы — концентрацию частиц, их состав и температуру, а также параметры электромагнитных полей и волновых излучений, и генерируемых в окрестности спутников, и приходящих из удалённых областей их генерации.

Но если проводить измерения только на орбите спутника, то мы получим тонкий срез на фиксированной высоте, а о том, что происходит выше и ниже неё, сможем только гадать. Разрешить эту дилемму может прибор, способный зондировать ионосферу на разных высотах и представлять результаты в виде высотного профиля. Такой прибор и назван ионозондом.

Излучая короткие радиоимпульсы в широком диапазоне частот, он регистрирует отраженные от ионосферы сигналы, причем отражение происходит в точке, в которой частота свободных колебаний электронов (зависящая от их концентрации на данной высоте) равна частоте зондирующего радиоимпульса. Измеряя длительность задержки между временем излучения импульса и получением отраженного сигнала, мы можем определить высоту отражения, а по частоте отраженного импульса — концентрацию электронов на этой высоте.

Свою историю ионозонды ведут с 30-х годов прошлого столетия, когда были проведены первые эксперименты зондирования ионосферы с поверхности Земли. Сейчас существует глобальная сеть наземных ионозондов, данные которой обрабатывают соответствующие геофизические службы. Но они могут получить информацию только о нижней части ионосферы до главного максимума, расположенного на высотах 250–400 км. Всё, что расположено выше, можно исследовать только с борта спутника.

Первые спутниковые ионозонды появились в 1962 г. (канадско-американский спутник Alouette, в переводе — «Жаворонок). В Советском Союзе первый ионозонд был установлен на спутнике «Космос-381» (запуск 1970 г.). Весьма успешно работал ионозонд на борту спутника «Интеркосмос–19» (1979 г.) — первая комплексная лаборатория с ионозондом на борту. Потом был запущен спутник «Космос-1809» (1987 г.), изготовленный по заказу советской гидрометеорологической службы. Он должен был стать первым спутником группировки аппаратов, предназначенных для регулярного глобального мониторинга ионосферы. К сожалению, ионозонд на борту спутника проработал не так долго, как планировалось, хотя остальные приборы успешно работали еще шесть лет, и был получен богатый материал по локальным параметрам ионосферной плазмы.

Спутниковый проект «Ионозонд» был задуман и для решения фундаментальных научных задач, и для мониторинга космической погоды в прикладных целях.

Космический комплекс «Ионозонд» состоит из двух сегментов: космические аппараты «Ионосфера» (4 КА) и космический аппарат «Зонд-М».

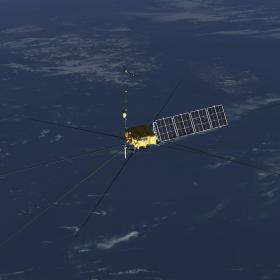

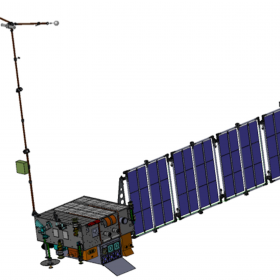

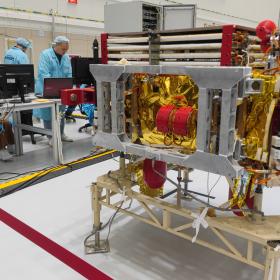

Космический аппарат «Ионосфера-М»

В ходе реализации проекта планируется вывести на орбиту 4 космических аппарата «Ионосфера-М», предназначенных для наблюдения состояния ионосферы.

- Бортовой ионозонд ЛАЭРТ предназначен для комплексного глобального зондирования ионосферы Земли с борта КА на частотах от 0,1 МГц до 20 МГц

- измеритель полного электронного содержания по сигналам спутниковых навигационных систем ПЭС для определения высотного распределения электронной концентрации ионосферы Земли (от основания ионосферы до высоты КА) по данным радиозатменных измерений сигналов космических аппаратов глобальных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС

- Двухчастотный 150/400 МГц передатчик (МАЯК) для радиопросвечивания ионосферы Земли на частотах 150 МГц и 400 МГц с целью определения параметров ионосферы в подспутниковой области

- Низкочастотный волновой комплекс (НВК) для измерения магнитных и электрических полей околоземного космического пространства в диапазоне частот до 20 кГц с целью определения состояния магнитосферно-ионосферной плазмы и выявления воздействий естественного и антропогенного происхождения

- Спектрометр плазмы и энергичной радиации (СПЭР/1) для измерения дифференциальных энергетических спектров низкоэнергичных электронов и протонов в диапозоне энергий 0,05–20 кэВ, спектров электронов в интервале 0,1–10 МэВ, спектров протонов в интервале 1–100 МэВ, α-частиц МэВ-ных энергий

- Спектрометр галактических космических лучей (ГАЛС/1) для измерений плотности потока протонов с энергией более 600 МэВ в трех энергетических интервалах (излучение регистрируется детектором Черенкова), а также для измерений суммарной плотности потоков протонов и электронов счетчиками Гейгера в четырех энергетических диапазонах

- Гамма-спектрометр (СГ/1) для измерения дифференциальных энергетических спектров жесткого рентгеновского и гамма излучения атмосферы Земли

- Бортовой комплекс управления и сбора научной информации (БКУСНИ) для сбора, хранения и передачи целевой информации приборов комплекса целевой аппаратуры (КЦА) в радиолинию РЛЦИ-И, а также для управления режимами работы блоков КЦА

- На спутниках «Ионосфера-М» №3 и №4 будут установлены прибор «Озонометр-ТМ» для спектроскопических измерений интенсивности отраженного атмосферой Земли УФ-излучения Солнца в полосе 300-400 нм

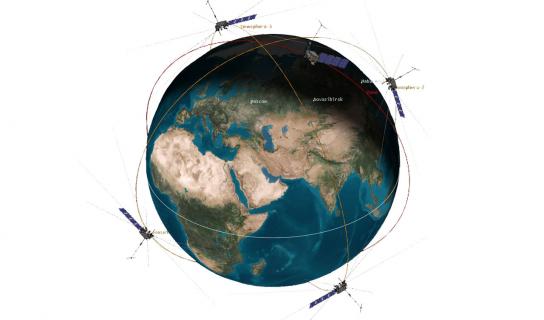

КА «Ионосфера-М» будут функционировать в двух орбитальных плоскостях, по два в каждой плоскости. Каждая пара аппаратов в одной плоскости должна быть разведена на угол 180° ± 30°. Положение плоскости орбиты первой пары КА относительно прямого восхождения среднего Солнца ~ 135°, местное время восходящего узла орбиты ~ 21.00 час. Положение плоскости орбиты второй пары КА ~ 46°, местное время восходящего узла орбиты ~ 15.00 час. Изменение положения плоскостей орбит в течение срока активного существования — не более ±10°.

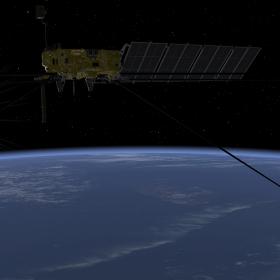

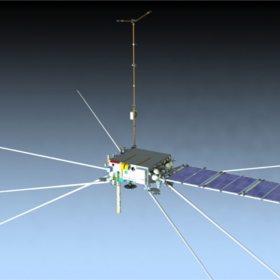

Космический аппарат «Зонд-М»

Космический аппарат «Зонд» предназначен для наблюдений Солнца.

- Телескоп-коронограф (СТЕК) для мониторинга короны Солнца на высотах от 1 до 10 солнечных радиусов в спектральных диапазонах вакуумной ультрафиолетовой (ВУФ) и видимой областей спектра с целью обнаружения и определения динамики развития корональных выбросов массы (КВМ)

- Солнечный изображающий спектральный телескоп (СОЛИСТ) для измерения потоков излучения и построения высокоточных изображений переходного слоя и короны Солнца в диапазоне высот от 0,05 до 1 солнечного радиуса

- Спектрофотометр рентгеновский (РЕСПЕКТ) для непрерывного мониторинга потока рентгеновского излучения короны Солнца

- Рентгеновский фотометр (СРФ) для измерения рентгеновского излучения Солнца на фоне заряженных частиц

- Спектрофотометр потока ультрафиолетового излучения Солнца (СУФ) для измерения плотности потока излучения Солнца в резонансной линии водорода HLα (121,6 нм)

- Спектрозональная система для УФ-, видимого и ИК-диапазонов с камерой (ЛЕТИЦИЯ) для измерения пространственного распределения интенсивности излучения линий 630 нм [OI], 427,8 нм [N2+] верхней атмосферы и ионосферы

- Сканирующий Озонометр-З для спектроскопических измерений интенсивности отраженного атмосферой Земли УФ излучения Солнца в полосе 300-400 нм

- Магнитометр (ФМ-Г) для измерения трех компонент магнитной индукции магнитного поля Земли с целью проведения оперативного глобального и непрерывного мониторинга пространственного и временного распределения магнитного поля в околоземном космическом пространстве

- Радиочастотный масс-спектрометр (РИМС-А) для автоматического анализа нейтрального и ионного состава верхних слоев атмосферы Земли и собственной атмосферы КА в двух диапазонах массовых чисел: (1 – 4) и (10 – 50) атомных единиц массы (а.е.м.)

- Гамма-спектрометр (СГ/2) для измерения дифференциальных энергетических спектров жесткого рентгеновского и гамма-излучения Солнца в диапазоне энергий (0,02–10,0) МэВ

- Низкочастотный волновой комплекс (НВК2) для измерения магнитных и электрических полей околоземного космического пространства в диапазоне частот от 0 до 20 кГц с целью определения состояния магнитосферно-ионосферной плазмы и выявления воздействий естественного и антропогенного происхождения

- Бортовой комплекс управления и сбора научной информации (БКУСНИ–З) для сбора, хранения и передачи целевой информации приборов КЦА в радиолинию РЛЦИ-И, а также для управления режимами работы блоков КЦА

КА «Зонд» должен функционировать на околокруговой солнечно-синхронной, околотерминаторной орбите. Изменение положения плоскости орбиты в течение срока активного существования — не более ±10°.

Головные организации и руководители

- Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос»)

- Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

- АО «Корпорация «ВНИИЭМ»

- Институт прикладной геофизики (ИПГ) им. академика Е.К. Фёдорова Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

- Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

Коллаборация

- Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской Академии наук (ИЗМИРАН)

- Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ)

- Научно-исследовательский радиофизический институт (НИРФИ) Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского

Основные научные публикации

Anatoly Petrukovich, Mikhail Моgilevskii, Igor Kozlov, Sergey Pulinetz, Yurii Dobrolenskii, Konstantin Аnufreichik, Dmitrii Chugunin, Vladimir Nazarov, Aleksandr Аbbakumov, Vladimir Кuznetsov, Stanislav Аndrievskii, Yurii Mikhailov, Mikhail Panasyuk, Sergey Svertilov, Ivan Yashin, Vitaly Bogomolov, Аnatoly Iyudin, Vladimir Кalegaev, Vladislav Оsedlo, Vasilii Petrov, Аndrey Shemukhin, Аleksey Repin, Nadezhda Коtanaeva, Pavel Моiseev, Sergey Poljakov, Yurii Shlugaev, Vasilii Аsmus, Sergey Uspenskii, Leonid Маkridenko, Аleksandr Gorbunov, Vladimir Коzhevnikov Monitoring of Physical Processes in Upper Atmosphere, Ionosphere and Magnetosphere in Ionosphere Space Missions EPJ Web Conf. 254 02010 (2021) DOI: 10.1051/epjconf/202125402010

Сайты

Космический комплекс «Ионозонд» на сайте ВНИИЭМ

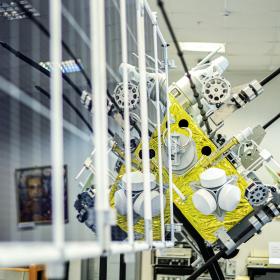

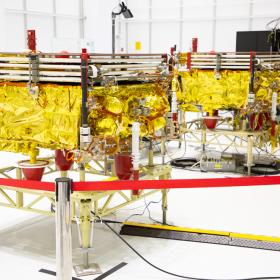

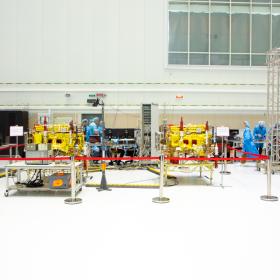

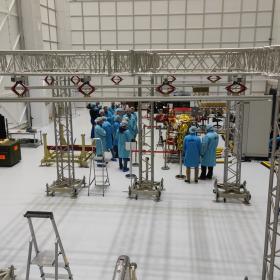

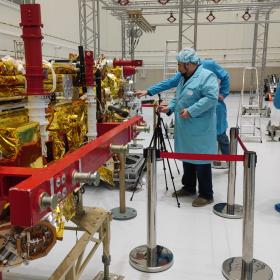

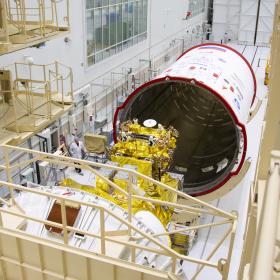

Галерея

Ионосфера-М №1 и №2

Статус: работает

Запуск: 05.11.2024, 02:18:40 дмв, космодром Восточный, РН «Союз-2.1б» / РБ «Фрегат»

Ионосфера-М №3 и №4

Статус: работает

Запуск: 25.07.2025, 08:54:04,135 дмв, космодром Восточный, РН «Союз-2.1б» / РБ «Фрегат»

NSSDC ID: №3 2025-155A, №4 2025-155B

Головное космическое агентство: ГК «Роскосмос»

Основной сайт: Космический комплекс «Ионозонд»