«Венера-4» — автоматическая межпланетная станция для получения информации о условиях на поверхности Венеры и составе ее атмосферы. Станция принадлежала к серии космических аппаратов В-67. Она провела первое прямое изучение атмосферы Венеры.

Научные задачи

- изучение межпланетного пространства между Землей и Венерой, измерения магнитных полей, потоков космических частиц:

- доставка в атмосферу Венеры спускаемого аппарата и изучение атмосферы Венеры вплоть до поверхности планеты.

Миссия

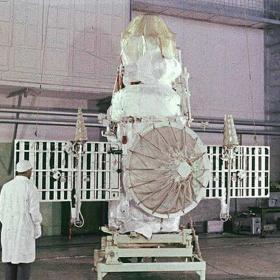

Автоматические межпланетные станции (АМС) серии В-67 разработки ОКБ имени С. А. Лавочкина, представляли собой развитие станции МВ, созданных в ОКБ-1 под руководством С. П. Королева (более ранние станции «Венера-1…-3»). После передачи планетной тематики в 1965 г. из ОКБ-1 в ОКБ Лавочкина и, соответственно, чертежей, они были переосмыслены; в частности, была изменена система терморегулирования.

Изначально предусматривалось отправка в 1967 г. двух типов станций: пролетной с фотоаппаратами и научной аппаратурой и еще одной со спускаемым аппаратом. Но по решению главного конструктора ОКБ им. Лавочкина Г. Н. Бабакина было решено сосредоточить все усилия только на задаче спуска, отправив к Венере две станции со спускаемыми аппаратами.

Согласно техническому заданию АМС В-67 разрабатывался как глубинный атмосферный зонд, предназначенный для:

- проникновения в атмосферу Венеры до максимально возможной глубины;

- осуществления попытки посадки на поверхность планеты;

- передачи телеметрической информации в процессе погружения в атмосферу, посадки на поверхность планеты и пребывания на поверхности планеты, если это окажется возможным.

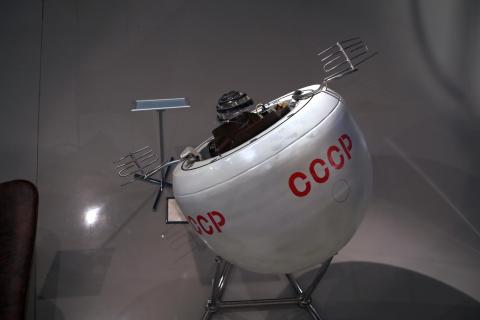

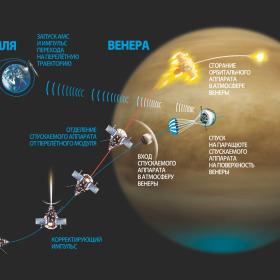

Станция состояла из двух автономных модулей: перелетного и спускаемого аппаратов.

Перелётный модуль включал корректирующую двигательную установку, радиосистему для связи «Земля–борт» и «борт–Земля», систему звёздно-солнечной ориентации, солнечные батареи, общую со спускаемым аппаратом систему терморегуляции, аналоговую систему управления.

В спускаемом аппарате, защищенном теплозащитным корпусом, размещались научные приборы, радиосистема «борт–Земля» (для передачи данных), парашютная система, командоаппарат, отвечавший за активацию всех систем.

Общая масса станции: 1106 кг, в том числе:

- корректирующая двигательная установка — 108 кг;

- спускаемый аппарат — 377 кг.

Спускаемый аппарат заметно изменился по сравнению с чертежом ОКБ-1. Он стал более прочным, из его конструкции исчезли индикаторы уровня, которые раньше предназначались для изучения гипотетического «венерианского океана», так как к тому времени стало ясно, что шансы отыскать океан маловероятны (испытания станции по посадке на воду тем не менее проводились).

Чтобы предотвратить возможное заражение Венеры земными микроорганизмами, внутренние полости станций простерилизовали смесью ОБ (60 % окиси этилена и 40% бромистого метла), а также продержав при температуре 35 градусов 20 часов с последующим вакуумированием и заполнением сухим азотом.

Комплекс научной аппаратуры на борту станции «Венера-4»

Научные приборы перелетного модуля

- СГ-59М – трёхкомпонентный магнитометр на штанге длиной 3.5 м для измерения величины и направления магнитного поля в межпланетном пространстве и вблизи Венеры (ИЗМИРАН)

- КС-18-2М для изучения потоков космических частиц (НИИЯФ МГУ)

- ЛА-2 для определения распределения кислорода и водорода в атмосфере планеты (ГАИШ)

Научные приборы спускаемого аппарата

- Датчики давления типа МДДА для измерения давления атмосферы в диапазоне 0.13–6.8 атм

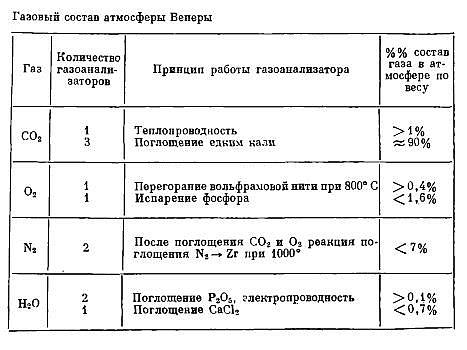

- Газоанализаторы Г-8 для определения состава атмосферы (ГЕОХИ)

- ТПВ для определения плотности и температуры по высоте (ИПГ ГУГМС)

Полет и измерения на спуске

12 июня 1967 г. ракета-носитель «Молния-М» вывела в космос станцию В-67 №310, которая получила название «Венера-4». 17 июня 1967 г. была предпринята попытка запуска ее дублера (В-67 № 311/«Молния-М», позже получила обозначение «Космос-167»), но из-за отказа разгонного блока станция осталась на орбите спутника Земли.

29 июля 1967 г. на удалении от Земли на 12 млн км «Венера-4» провела коррекцию траектории для попадания в Венеру и обеспечения времени входа в атмосферу планеты, удобного для наблюдения с научно-измерительных пунктов (НИПов) Советского Союза.

На 128 сутки полета, 18 октября 1967 г. в 07 часов 40 мин 52 сек по московскому времени, станция вошла в атмосферу Венеры на ночной стороне планеты в точке с координатами 19° С, 38º В, со скоростью порядка 10 км/с.

Это был первый в истории рабочий аппарат в атмосфере Венеры и вообще какой-либо другой планеты кроме Земли, с которого удалось получить информацию (ранее вход в атмосферу Венеры выполнила АМС «Венера-3» в 1965 г., но научной информации при спуске получить не удалось).

Перелетный модуль станции после отделения спускаемого аппарата продолжал некоторое время передавать телеметрию вплоть до своего разрушения в верхних слоях атмосферы Венеры.

После торможения штатно открылся парашют, развернулись антенны радиовысотомера, газоанализатор начал цикл работы по определению основных газов, составляющих венерианский «воздух». Сразу после развертывания прошла информация о дальности до поверхности Венеры в 26 км. Газоанализатор показал, что основным элементом атмосферы является углекислый газ.

Через 20 мин спуска в атмосфере планеты станция передала, что забортное давление превысило 4 атм, а температура — 135 градусов. По мнению директора института микробиологии АН СССР академика А. А. Имшенецкого, при подобных параметрах идет уничтожение живых микроорганизмов. В 8 ч 30 мин 31 сек прекратил показания манометр МДДА, забортное давление превысило 6.8 атм (5 200 мм рт.ст.) — максимальное, на которое он был рассчитан.

Станция прекратила работу в 9 час 13 мин 57 сек московского времени (данные передавались 94 мин). Последнее переданное значение температуры составила около 262+/-17 градусов Цельсия. По оценке 1967 г., давление в этот момент составляло 18 атм (по современным данным — 13 атм). Максимальное давление, установленное для станции в техническом задании от АН СССР, составляло 10 атм.

После изучения пройденного станцией пути удалось определить, что до момента разрушения она прошла 26 км, что совпадало с единственным полученным изменением высоты со станции. Была выдвинута гипотеза о том, что станция прекратила передачу данных из-за жесткой посадки на поверхность Венеры. Но дальнейший детальный анализ данных и известных материалов по атмосфере Венере, полученных по затмению планетой Регула в 1960 г., а также о поверхности планеты, полученных при радиолокационных экспериментах в СССР, США и Великобритании, данных с американской станции «Маринер-5», пролетевшей мимо Венеры на следующий день после посадки «Венеры-4», показали, что станция достигнуть поверхности не могла и разрушилась на высоте 25 км.

С большой степенью вероятности причиной была забортное давление. Также возможно, что закончился запас электроэнергии, т.к. общее время работы станции составило 93 мин при расчетном 100 мин. Из-за более плотной атмосферы спуск станции стал очень медленным, порядка 3-5 м/с.

Научные результаты

«Венера-4» полностью выполнила требования технического задания. Самыми важными научными данными были прямые измерения в атмосфере Венеры. Они наглядно показали, что непосредственные эксперименты дают информацию, которую невозможно получить никаким другим способом.

До полета «Венеры-4» было известно, что содержание углекислого газа в атмосфере Венеры как минимум в полторы тысячи раз превышает его количество в земной атмосфере. Однако, учитывая, что на нашей планете его концентрация составляет всего около 0,04%, ученые предполагали, что на Венере этот показатель не превысит нескольких процентов. Такие ожидания основывались как на общих законах планетологии, так и на данных, полученных в 1962 г. станцией Mariner 2 (NASA). Максимальный прогнозируемый уровень углекислого газа составлял около 10%. Для более точных измерений была разработана специальная методика, способная фиксировать концентрации ниже 1%. Ожидалось, что основным компонентом венерианской атмосферы является азот, как и на Земле.

Основным методом исследования состава атмосферы на станции был манометрический анализ. Для определения содержания азота использовалась оригинальная схема с двумя ячейками газоанализатора. В первой из них удалялись все возможные газы, во второй — все, кроме азота. Близким образом определялась концентрация углекислого газа. Дополнительно аппаратура была оснащена датчиками для выявления кислорода и водяного пара.

Однако реальная атмосфера Венеры оказалась совсем не такой, какой её ожидали увидеть. Она почти полностью состояла из углекислого газа (90–95 %), с незначительным содержанием азота. Из-за этого даже надежный манометрический метод дал значительную погрешность, а пороговые датчики, рассчитанные на концентрации не менее 1%, вышли за пределы измерений.

Перелетный модуль «Венеры-4» до самого разрушения в плотных слоях атмосферы не прекращал передавать данные: параметры околопланетного магнитного поля, термосферы, ионосферы, а также влияние солнечного ветра на Венеру.

Попытка изучить магнитное поле планеты также предпринималась зондом Mariner 2, однако его траектория пролегала слишком далеко, и приборы не смогли ничего зафиксировать. «Венера-4» впервые показала, что собственного магнитного поля у Венеры нет — вместо него аппаратура зарегистрировала лишь слабые возмущения, вызванные взаимодействием солнечного ветра с атмосферой. Радиационные пояса, подобные земным, также не были обнаружены.

При этом была открыта «водородная корона» — облако атомарного водорода, простиравшееся более чем на 10 000 км от планеты. Это означало, что в атмосфере Венеры присутствовало вещество, которое под воздействием солнечного излучения выделяло водород, который «улетучивался» в окружающее пространство.

Головные организации и руководители

- Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской Академии наук (ИЗМИРАН)

- Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (НИИФЯ МГУ)

- Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (ГАИШ МГУ)

- Институт прикладной геофизики (ИПГ) им. академика Е.К. Фёдорова Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Основные научные публикации

- Б.В. Раушенбах. Система управления межпланетной автоматической станции «Венера».Стр 551. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 4.

- Ш.Ш. Долгинов, Е.Г. Ерошенко, Л.Н. Жузгов. Исследование магнитного поля с межпланетной станции «Венера-4». Стр 561. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 4.

- В.И. Мороз, В.Г. Курт. Атмосфера Венеры (сопоставление результатов астрономических наблюдения и прямого эксперимента. Стр 576. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 4.

- К.И. Грингауз, Э.К. Соломатина. Изменение потоков солнечного ветра при увеличении уровня солнечной активности по данным измерений на аппаратах «Венера-2» и «Венера-4». Стр 586. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 4.

- А.Д. Кузьмин, Ю.Н. Ветухновская. «Венера-4» и интерпретация радиоастрономических измерений Венеры. Стр 590. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 4.

- А.М. Обухов, Г.С. Голицин. Оценки нижней границы и толщины облачного слоя Венеры. Стр 759. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 5.

- Ю.В. Афанасьев, В.П. Люлик, Г.Д. Алексеева. Магнитометрическая аппаратура космических станций «Луна-10», «Венера-4». Стр 772. Космические исследования. 1968. Том 6. Вып 5.

- А.М. Обухов, Г.С. Голицин. Динамика спуска автоматических станций в атмосферах планет как средства контроля измерений. Стр 150. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 1.

- В.В. Михневич, В.А. Соколов. Модель атмосферы Венеры по результатам прямых измерений температуры и плотности. Стр 220. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 2.

- В.С. Авдуевский, М.Я. Маров, М.К. Рождественский. Результаты измерений параметров атмосферы Венеры на советской АМС «Венера-4». Стр 233. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 2.

- Г.М. Стрелков, Н.Ф. Кухарская. Парниковый эффект в атмосфере Венеры. Стр 247. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 2.

- А.С Гинзбург, Е.М. Фейгельсон. Некоторые оптические свойства атмосферы Венеры и режим лучистого равновесия. Стр 258. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 2.

- М.М. Скотников. О рефракции света в атмосфере Венеры. Стр 436. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 3.

- Г.С. Голицин. О привязке к центру масс данных измерений автоматических станций, плавно опускающихся в атмосферах планет. Стр 462. Космические исследования. 1969. Том 7. Вып 3.

- А.П. Виноградов, Ю.А. Сурков, Б.М. Андрейчиков, О.М. Калинкина, И. М. Гречищева. Химический состав в атмосфере Венеры. Стр 578. Космические исследования. 1970. Том 8. Вып 4.

- Исходные данные автоматического космического аппарата В-67 для полета к планете Венера в 1967 году.1966 год. РГАНТД. Ф213. Опись 1-1. Дело 87.

- Отчет комиссии по анализу и сопоставлению результатов измерений советской АМС «Венера-4» и американского аппарата «Маринер-4». РГАНТД. Ф213. Опись 1-1. Дело 131.

Галерея

Статус: завершил работу

Запуск: 12.06.1967, 05:39:45,319 мск, космодром Байконур, площадка №1, РН «Молния-М» / РБ ВЛ

Завершение работы: 18.10.1967

Головное космическое агентство: СССР / АН СССР / МНТС по КИ

SCN: 2840

NSSDC ID: 1967-058A / 1967-058E посадочный аппарат

Основной сайт: «Венера-4» на сайте АО «НПО Лавочкина»